2024.6.2(日)

昨日久しぶりに野宿をして、朝早くに目が覚めた…6月に入ったとはいえ朝はまだちょっと冷える。

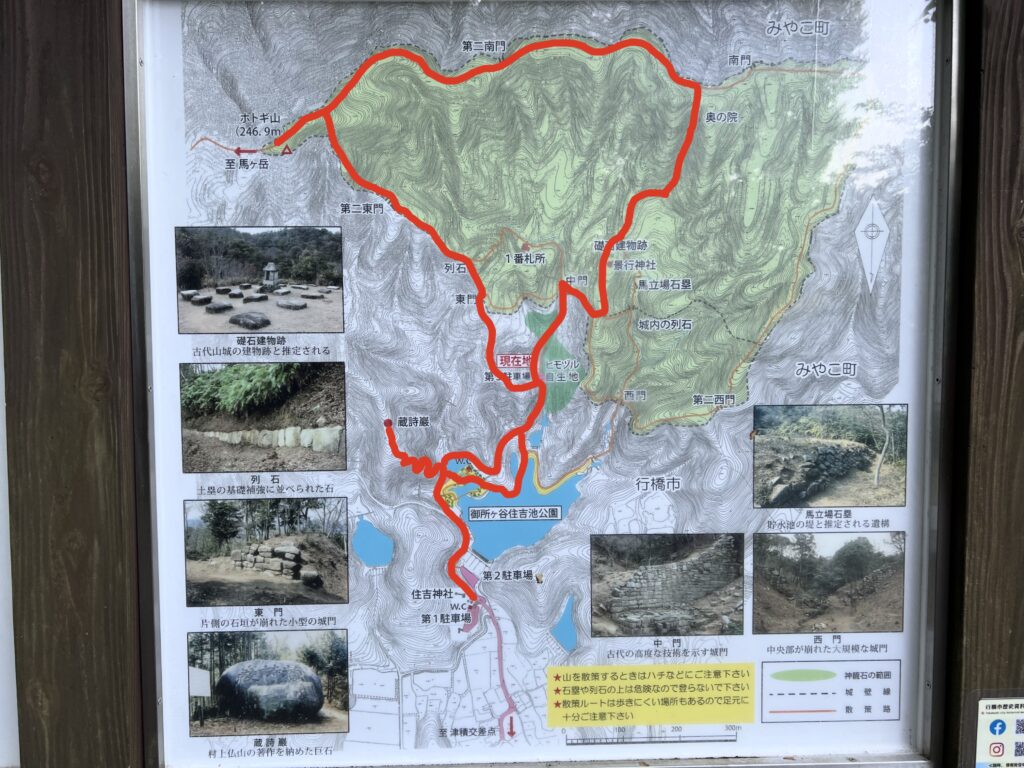

そこから椎葉村へ向けて出発…途中まではよかったんだけど…途中からもう道は狭くなるし、工事で迂回、標高も上がっていくので車のエンジンが唸る…車大丈夫かなぁ?

大泉さんの言葉を借りるなら、「工事工事、迂回迂回の高い高いの狭い狭い!!」さすが3大秘境。

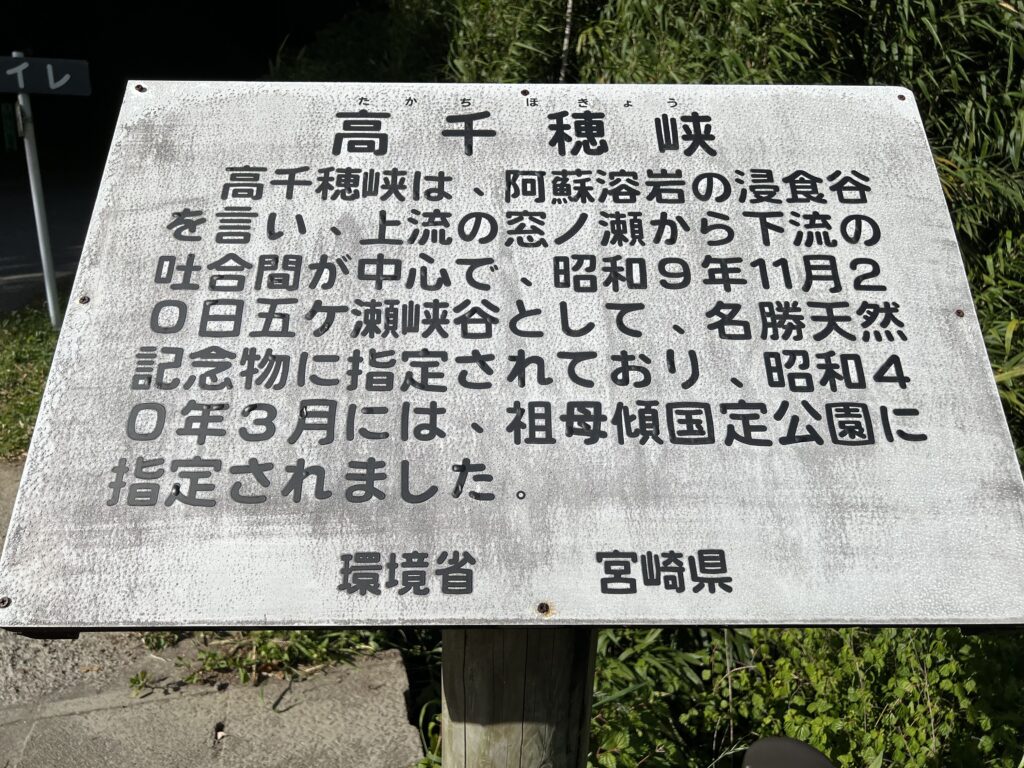

私はこれで日本3大秘境(岐阜の白川郷、徳島の祖谷、宮崎の椎葉)を制覇したことになります。

道の駅から2時間くらいのドライブでようやく到着。

ここ椎葉村には観光客専用駐車場というのがあってとっても親切。

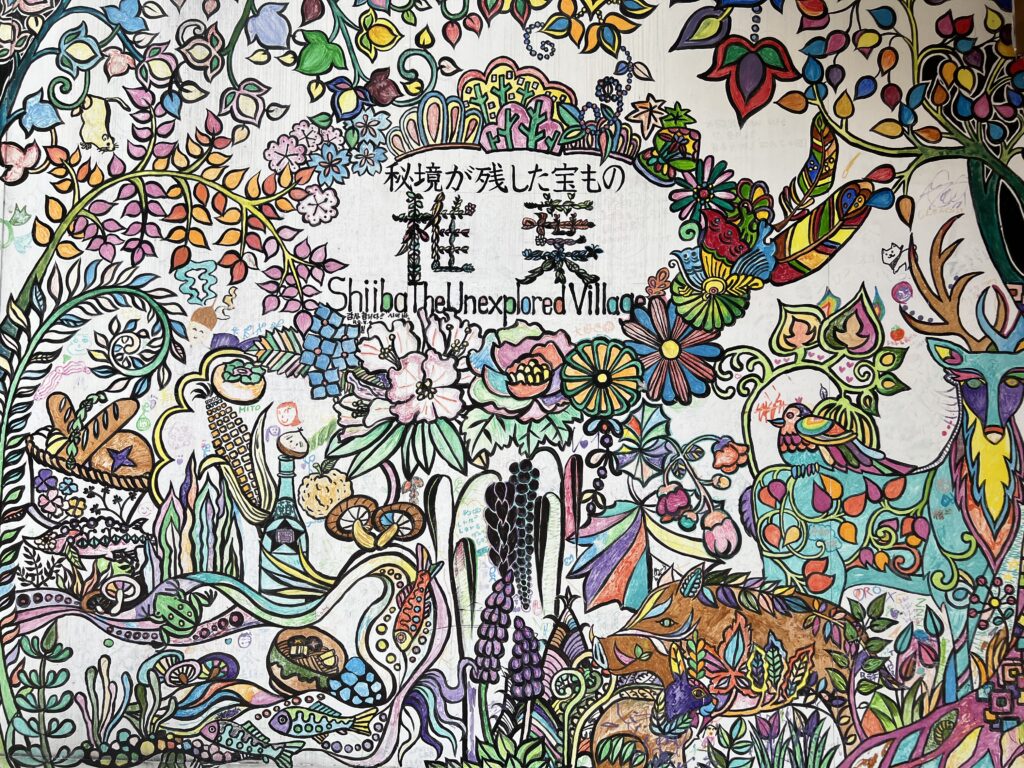

メインストリートを歩いていると、センスのいい絵があったのでパシャリ。

メインストリートをちょっと散策…

日曜日だからなのかほとんどのお店が閉まっていました…残念。

まずはここで歴史と文化のお勉強。

椎葉民俗芸能博物館…館内には椎葉村のお正月とかの行事のものなどを展示していました。

特に今回ここにきたかった理由は『柳田國男』実は今柳田國男の遠野物語を読んでいて椎葉村について調べていると、なぜかここでも柳田國男の名前が出てきたので気になったというのも理由の一つ。

なんでも柳田國男が初めて自費出版した本というのが『後狩詞記』という本でこの本の内容というのが椎葉村での狩猟だったり風土記について書かれたからこの椎葉村と柳田國男とゆかりがあるということだそうだ。

館内の4階から外に出て神社でお参り。

それから那須家住宅を見学。

椎葉ダムを見に行くことに…ここのダムはちょっと変わったダムの放水で見たかったのですが…残念ながら放水はしていませんでした。

そういえば最近雨降ってなかったもんなぁ…残念。

それでもここからの景色はよかったです、下の水の色がちょっと毒々しい感じ?いや、綺麗ということにしておこう。

本来はこんな感じで左右から放水するみたいです。

その後は、だいぶ離れるんだけど、『仙人の棚田』の展望台に行ってみたが…ここも道は狭く標高も上がる。

苦労してきた甲斐あってこの景色、棚田は好きでよくみに行くんですがこんな感じでこじんまりとした棚田もいいですねぇ。

椎葉村の町でお店が閉まっていたので、道の駅でそばを頂きます。

やっぱり、祖谷の時もそうでしたがこのような山ではそばの栽培がいいのだろうか?

美味しかったです。

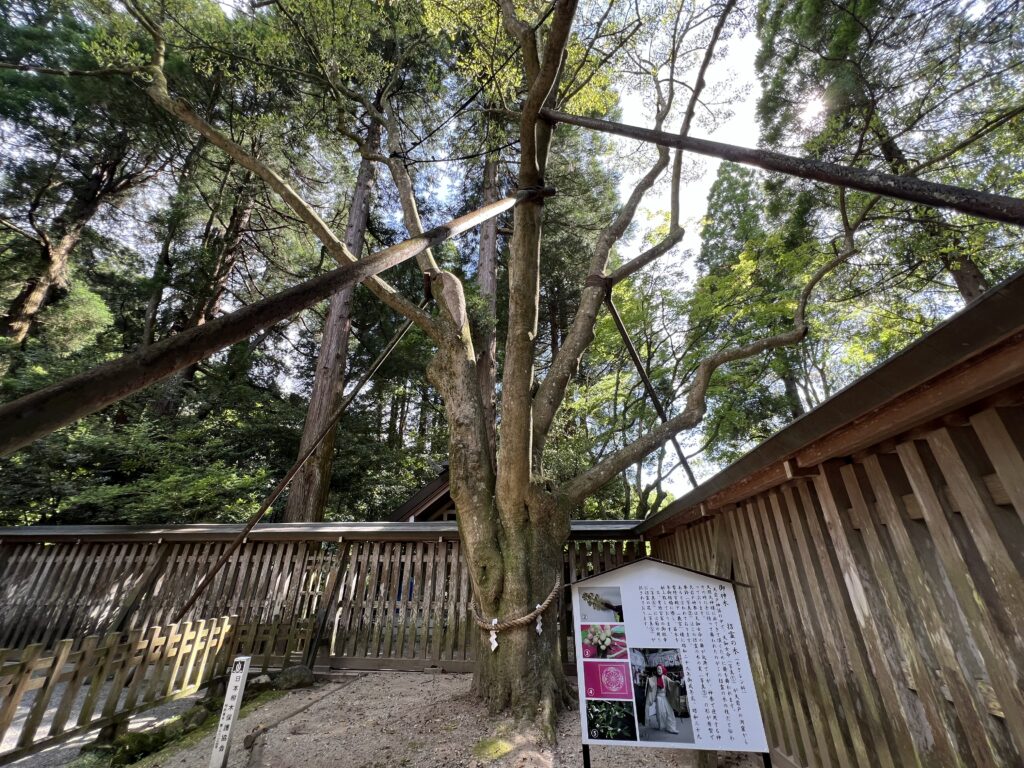

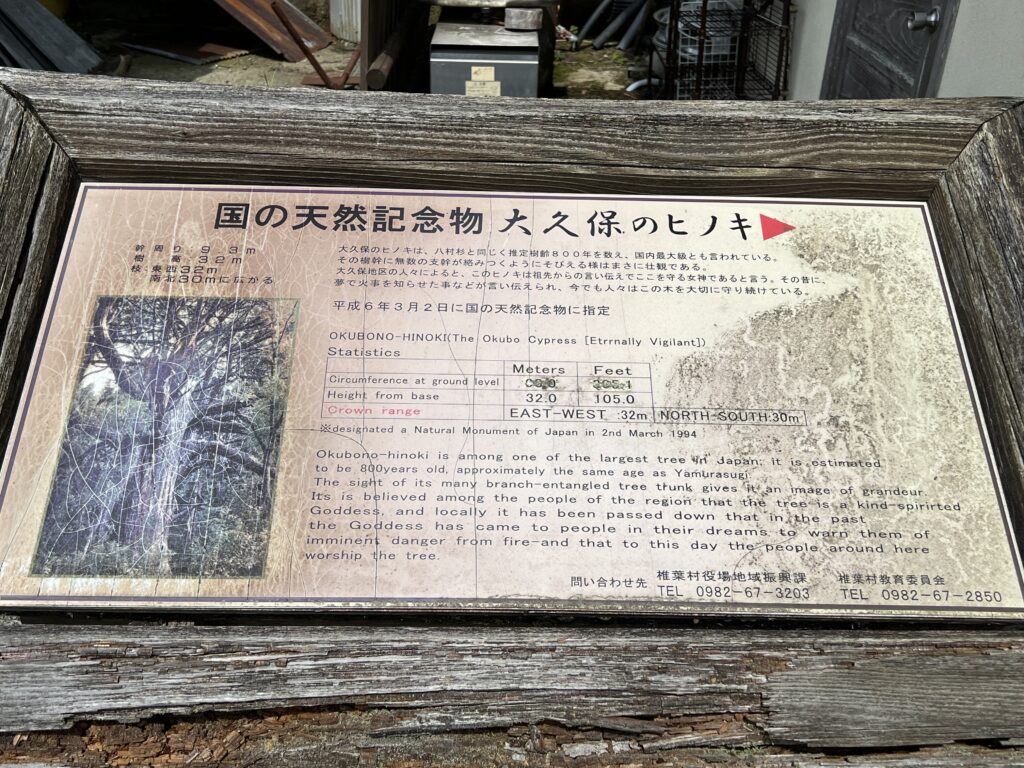

最後に、大きなヒノキがあるということなので見に行くことに…ここも狭い道と急勾配を上り到着。

駐車場から歩くこと数分で姿が現れた!

ほんと立派だなぁ〜!もう少し近寄ってみることに。

この幹の曲がり具合とかが凄い!!なんか元気出た!!

また時期を変えて来てみたいなぁ。