2024.11.8(金)

*はじめに書きます!皆さん時には勇気ある決断を下しましょう!!

今回は宮崎県にある大崩山(たいほうさん)に来ました、駐車場はなくこんな感じでちょっとしたスペースに止めます…たぶん4台くらい。

なんでもここは上級者コースらしく岩場を登ったりするところがあるそうなので、しっかり準備して9:05に出発。

最初はこんな感じで根っこと岩です。

そして、ハシゴが。

いつも思うんだけど…岩に生えてる木ってよくこんなに成長できるよなぁ。

隣を流れる川に出て撮影、ここの岩ってほんとにデカい!!

そしてロープを伝って登っていきます。

分岐点に到着、私は三里河原の方を選択しました。

この手作りの橋を渡っていきます。

炭治郎…。

けっこう来ました、根が出ていて今にも倒れそうです!!

尾根に出てしばらく登ります。

それからちょっと行くと…もう山頂手前ですが…その山頂手前から長い急登が続きます。

そして、11:19分に登頂しました。

荷物を下ろして気付きます…「あれ?サングラスがない…」無くしました…高かったんだけど…。

カロリーメイトを食べながら…「まぁ、帰りながら探そう…そんなことより、全然岩場なかったなぁ。」カロリーメイトを食べ終えたら下ります。

そして、分岐まで帰ってきた時に…ちょっとこの湧塚尾根って方に行ってみよう。

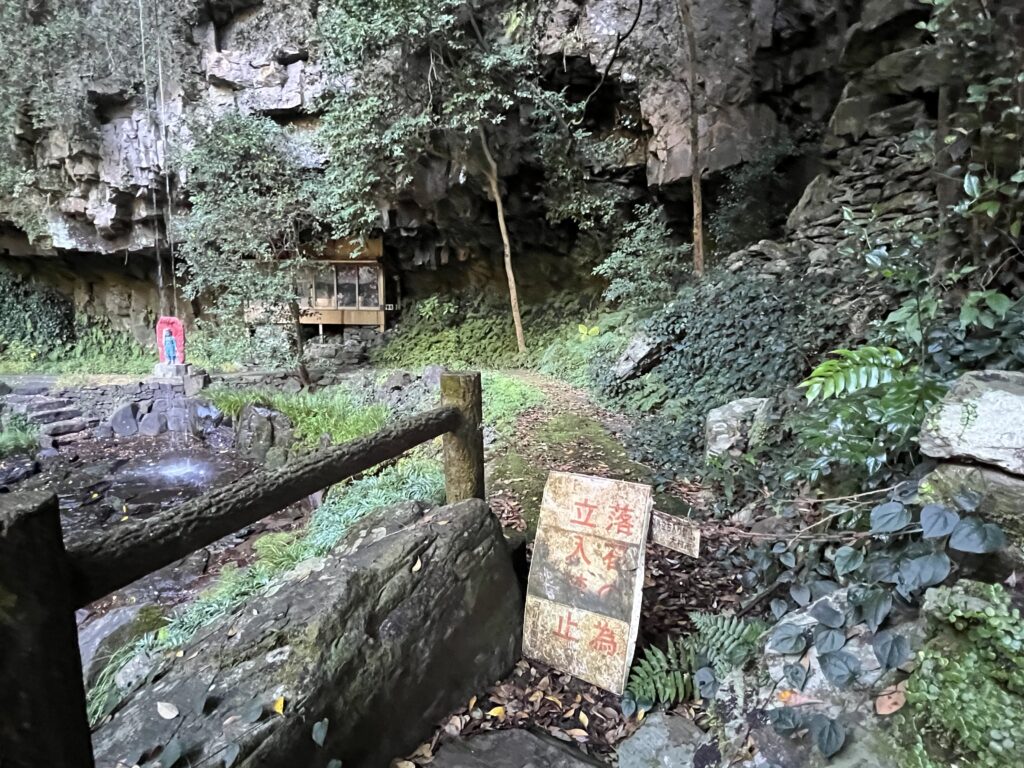

ちょっと降りると、川に出て岩場が…そして、対岸にピンクのマークが「あぁ、あっちが上級者コース?」

デカイ岩の上を歩いて対岸へ。

ここで、問題が発生します…渡れるんだけど…ちょっと靴が濡れるかも…ギリ行けるかなぁ?目の前にちょっと川に浸かった岩(両足がちょうど載るくらいの面積)でそこを通らないと対岸に行けそうにない状況。

「なんか…あの岩…滑りそうだなぁ…」とりあえず、右足を乗せてみた…うーん、大丈夫っぽい、で、左足を乗せた瞬間…スッテンと左足が滑りバランスを崩して転けました。

その瞬間右手をついたんですが、指に激痛が…指は一応変な方向には曲がっていませんでしたが腫れています右の薬指と中指が骨折ではないだろうが…ヒビか突き指…(後日病院に行っていないのでヒビでも突き指でもありません)

しばらく川の水で冷やします、その間に登るか下山するかを脳内会議です。

で、出した結果「ちょっと行く」でした。

*山で負傷したらすぐに下山しましょう

このコースは、真ん中に小さな川が流れていてそれを超えては進み超えては進みなので、川を渡る時にまた滑りそうで怖かったです。

ある程度まで行くと、ロープを使わないと上れない場所や手を使わないと登れない岩場が出てきたのでここを僕の山頂として下山を決断しました。

その後は、痛い右の指を庇いながらの下山になりました。

14:30分に下山しました。

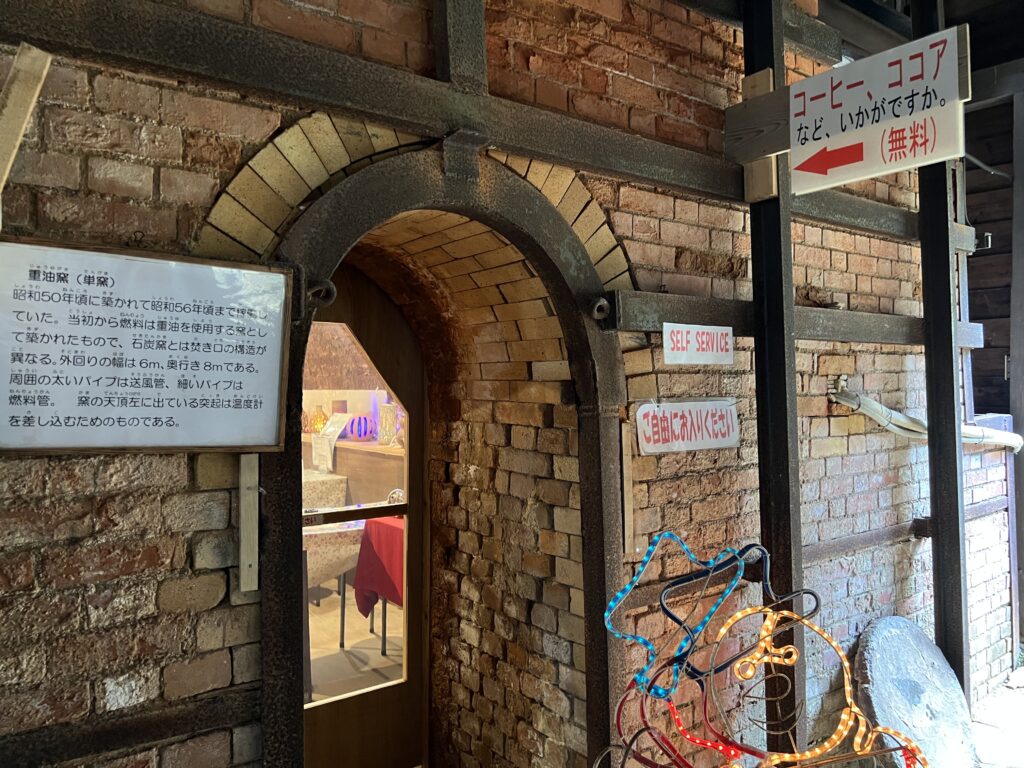

それから麓まで下りてくると、ジブリのオブジェがあるところでちょっと休憩。

ここからさらに北上すると、トトロのバス停があったので立ち寄ってみました。