2024.8.17(土)

昨日立ち寄った道の駅ひとよしにパンフレットがあったので、本日は朝一からこのひみつ基地ミュージアムへ来ました。

なんでそもそもこんな海もない所に海軍の基地が?というのも疑問でしたがそれ以前に随分前から戦争関連の資料に興味があって訪れることにしました。

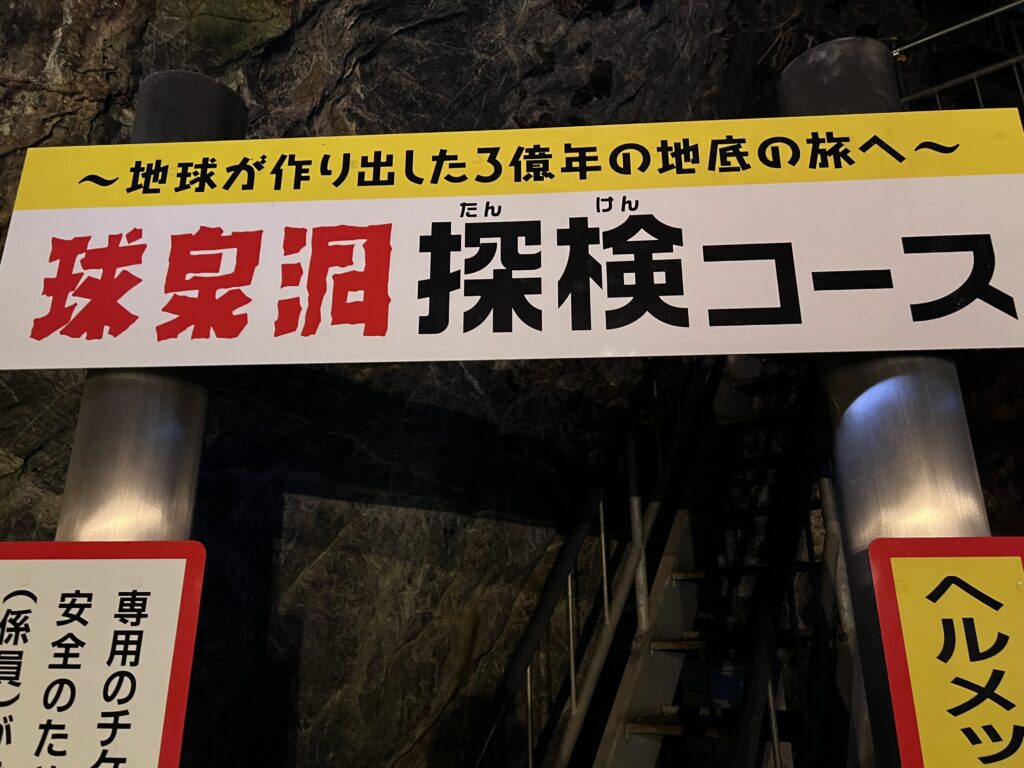

開館と同時にガイド付きのツアーに申し込んで、館内を見てみる事に。

まず目に飛び込んできたのは通称『赤とんぼ』と言われる飛行機で93式中間練習機という飛行機だそうで、練習生の訓練用の飛行機らしく元々は銀色の機体だっだそうですが、目立つようにとオレンジ色に塗装したそうです。

このように二種類の違う木材を接着して削り出してプロペラに使用していたそうで、こうすることで歪みにくいプロペラになるそうです。

時間になったのでツアー開始、7名くらいでした。

ここからは有料ツアーなので、差し支えない程度の写真しか上げていきません。

階段を降りてくると、賀茂神社という神社がありました。

ここの境内で終戦の放送を聞いたと言っていました。

一見すると、防空壕?地元の方でさえ防空壕と思っている人もいるとの話でした。

この穴は、奥で魚雷の調整をする場所があってその場所はしっかりと補強した作りになっていたり、魚雷を持ち上げることができるように天井に工夫が施されていました。

ツアーは値段によって見学できる所が決まっているので大半の方はここで終了しました。

そして、一度施設に戻って休憩後に松根油を取っていた施設を見学しました。

階段を降りて、まだあまり整備されていない道を進みます。

そこには5箇所の施設がありましたが、見学用に見れるのは一つだけでした。

そこには丸石を積んで組んだ所や、レンガを積んで炉のような跡が見受けられた。

このツアー見学前に施設内にある資料館でこの松根油の資料があったが、正直…何?松の油?何に使うの?と思っていた。

なので、説明を聞きながら驚いた!

まず、松の根を掘り起こし、ここの施設まで松の根を運んできてそれから松の根から燃料になる燃料を抽出して燃料にしていた。

しかし、この松の根から取れる燃料なんてたいした量じゃないし実際に使ってみたがほんの数十秒くらいしか使えなかったとか…。

今回このひみつ基地ミュージアムに来て戦時中にこんな苦労して燃料を確保しようとしていたとは知らなかったのでまた一つ勉強になった。

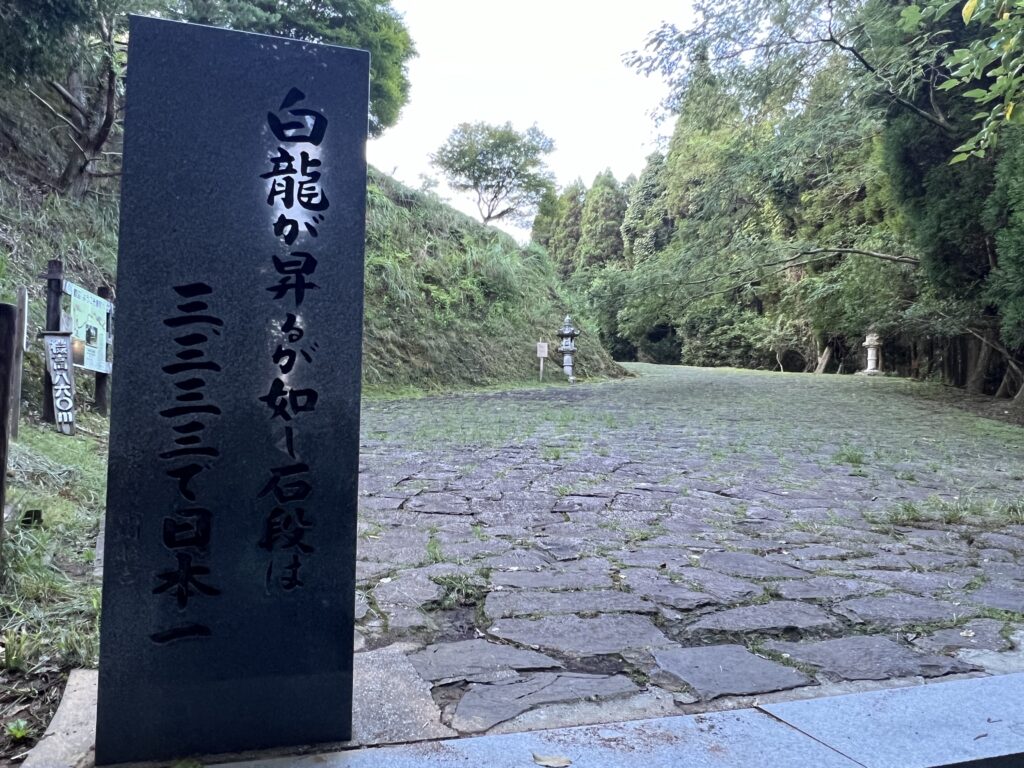

そして、この階段を上がって帰る…

しかし、明日の早朝にはこの階段の比じゃない段数を登る事になるとは現時点では夢にも思っていなかった…。