2024.11.11(月)

佐賀県嬉野市にある志田焼きの里を訪れました。

志田焼きは1700年頃からこの志田地区で始まったそうです。

ここは大正から昭和の終わりくらいまでの石を砕く粉砕機、大窯、志田焼きの展示などが見れます、もちろん絵付け体験とか透し彫り体験もできるそうです。

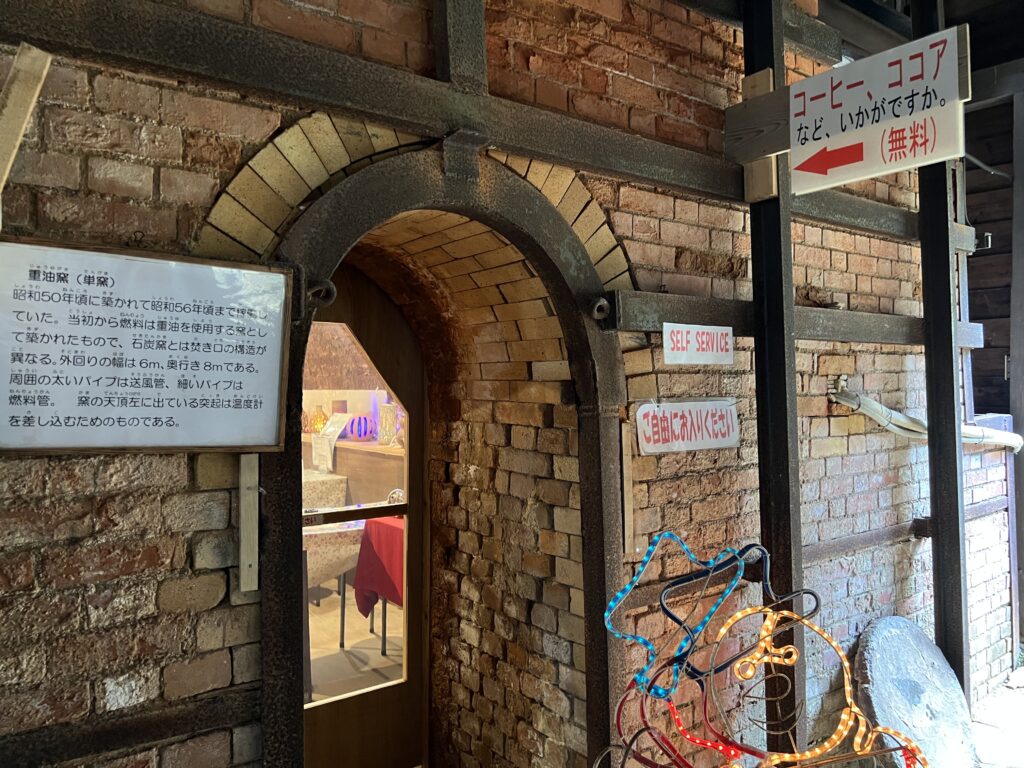

窯内でコーヒーをセルフで飲めるようになっています。

こんな感じでかなりオシャレでとても窯の中とは思えません。

こっちは日本一の大窯だそうです。

内部はこんな感じですごく広くススがいい感じです。

中では陶芸の体験をできるみたいです。

近くに志田焼を扱うお店があったので立ち寄ってみることに。

店内には志田焼はもちろん、他の焼き物、お皿にマグカップなども置いていました。

志田焼きは昭和30年までに火鉢が盛んに作られたそうで、志田焼きの特徴として絵を縁ギリギリまで描くというものだそうです。

志田焼きは昭和59年でその幕を閉じたそうです、なので今はもう作っていないということで今回は湯呑みを購入しましたが…夜にこの火鉢の写真を見ているとなんかどうしても欲しくなって…2日後に再訪し丼と火鉢を購入しました。

これがここを訪れた日に購入した湯呑みです、裏には有田焼と入っています。

なんでもお店の方曰く、これは志田焼きとしては売れなかったので有田焼と書いたそうです…当時は有田から全国に輸送していたということもあるそうです。

それを聞いた時に、そういえば昔どこかの資料館でそんなことを書いてあるのを読んだなぁ〜と思った。

この丼と火鉢は2日後に再訪した時に購入した物です。

これが昭和30年代に作られた火鉢…60歳以上ですか…。

今回まじまじと火鉢を見る機会があって…でも正直今の時代に火鉢って…?と思ってこの地を去った後にいろんな地域で火鉢を火鉢として利用していない事に気づいた!!

その利用方法はメダカを飼う容器にしていたり、観葉植物の鉢カバーとして使用していたりとさまざまだった。「へぇ〜こういう使い方もあるんだ!」と思った。

でも私としては今後この購入した火鉢を火鉢として使いたいなと考えています。

志田焼きの里を訪れることで、日本の伝統工芸の深さを改めて感じました。特に大窯の広さや歴史を感じさせる展示は圧巻でした。様々な体験ができるのも魅力の一つで、陶芸を実際に試すことでより一層興味が湧きました。ショップでは志田焼きの他にも多くの焼き物が並んでいて、購入するのに迷ってしまいました。

火鉢の多様な使い方を知って驚きましたが、やはり本来の用途で使いたいと思っています。

そもそも、なぜ志田焼きは昭和59年でその幕を閉じたのでしょうか?

いくつかの要因があると思いますが、私は大きく2つあると思います。

一つ目はやはり地域性で、あの辺りだとどうしても伊万里焼や有田焼が有名なのでどうしてもそれらを皆さん多く購入していたのだと思います。

志田焼のショップの会長さんや店員さんも教えてくれたのですが、志田焼の陶器(湯呑みなど)の裏にあえて有田焼という刻印を付けないと売れなかったとか出荷する所が有田にあったから有田の刻印を付けたとも言っていました。

二つ目はこの志田焼というのは主に火鉢や花瓶など大きな焼き物を主に作っていたので、火鉢が時代と共に廃れていっちゃったんだろうね…暖を取るものとして石油ストーブなんかが広く普及していったのでしょう、その結果火鉢はお役御免となったのでしょう。

志田焼の里博物館の方にもお話を聞いたのですが、大きな窯で大きな作品を焼くのでその作品と作品の間に小さなもの(小皿とか)を入れてスペースを有効活用してお皿などの小さな作品を焼いていたけど数は少なくそういった作品はやはり有田焼や伊万里焼には及ばなかったのでしょう。